「タブレットだったらノートパソコンの代わりにならないかな?」と悩んだことはありませんか?軽量で持ち運びやすく、ブラウジングや動画視聴には最適ですが、Webサービスの画面崩れや専用ソフトの非対応など、実際には「ここはPCが安心」という場面も少なくありません。

本記事では、タブレットとノートパソコンの強み・弱みを具体例で比較し、どちらを選ぶべきかをわかりやすく解説します。さらに、用途別におすすめモデルも紹介するので、最後まで読み進めれば、自分にピッタリの1台が見つかります!

その選択、大丈夫?パソコン前提の作業にタブレットは通用するか

- Webサービスの多くはPC画面を前提に作られている

- OSの違いで使えるソフトが変わる

- マルチタスクや作業効率に差が出る

- タイピングや細かい作業のしやすさは歴然の差

- 周辺機器との連携や拡張性もパソコンが有利

- 仕事・学業の「前提」がノートパソコンであることが多い

Webサービスの多くはPC画面を前提に作られている

スマホやタブレットでも使える設計は増えていますが、実際には「PC表示が前提」のレイアウトがほとんどです。小さな画面ではテキストやボタンが重なりやすく、スクロールやズームで全体を確認しなければならない場面も目立ちます。

さらに、メニューの階層が深いサイトでは操作工程が増え、意図しないタップや入力ミスが起こりやすくなります。その結果、作業効率が大きく低下し、ストレスを感じるユーザーも少なくありません。

OSの違いで使えるソフトが変わる

WindowsやmacOS向けに開発された専用ソフト(例:Excelのマクロ、Adobe PhotoshopやPremiere Proのフル機能版など)は、多くの場合タブレットOSでは動作しません。

タブレット対応版は機能が大幅に制限され、プラグインや拡張機能が利用不可となるケースも少なくありません。そのため、「後で必要になったときにデスクトップ版でしか動かない」というリスクが常に存在します。

さらに、企業内の業務システムやVBAマクロ、各種ドライバ、アドオンにも対応しないことがあり、タブレットだけでは作業が完了できず中断を余儀なくされる可能性があります。

これは業務効率の低下やトラブル対応の増加など、ビジネスの現場で大きなデメリットとなります。

マルチタスクや作業効率に差が出る

デスクトップやノートパソコンでは、複数ウィンドウやタブを同時に立ち上げて、Alt+Tabやウィンドウスナップ機能で瞬時に切り替えながら作業できます。一方、タブレットではSplit Viewやスライドオーバーなどのマルチタスク機能がありますが、画面分割の自由度や操作性には限界があります。例えば、文書と表計算ソフトを並べて参照したり、ブラウザとメモアプリを行き来したりといった作業では、タブレットの画面領域が狭く感じられる場面が多いです。

また、ウィンドウ数が増えると、タッチ操作だけでは制御しきれず、意図しないタップやジェスチャーが起こりやすくなります。ファイルを異なるフォルダへドラッグ&ドロップして整理したり、複数のアプリをまたいで情報をコピー&ペーストするといった細かな作業では、不正確な操作が増えてしまいがちです。こうした高度なワークフローでは、キーボードショートカットやマウス操作を活かしたウィンドウ管理が可能なノートパソコンのほうが、圧倒的にスムーズかつ安定した作業環境を実現します。

タイピングや細かい作業のしやすさは歴然の差

ソフトウェアキーボードやタッチ操作では、長文入力や細かなカーソル移動、テキスト選択などの反復作業に想像以上のストレスを感じやすくなります。画面上のキーは触覚フィードバックが乏しく、タイプミスが起こった際の修正やカーソル移動に手間がかかることも少なくありません。また、タッチ操作のみではCtrl+CやCtrl+Vといったショートカットキーを駆使した効率的な入力ができず、プログラムのコーディングや大量のデータ入力など本格的な業務には不向きです。

一方、フルサイズの物理キーボードを備えたノートパソコンなら、キー配列が標準化され、タイプミスのリカバリーもスムーズです。トラックパッドや外付けマウスとの併用で、リスト作成や表編集など繊細な操作も正確に行えます。さらに、キーボードショートカットを活用すれば作業スピードは飛躍的に向上し、長時間のタイピングでも手首や指への負担を軽減できるため、業務効率と快適さの両立が可能です。

周辺機器との連携や拡張性もパソコンが有利

USB機器・プリンター・外部ディスプレイなど、多彩な周辺機器との接続においても、ノートパソコンは圧倒的に柔軟です。USB-AやUSB-C、HDMI、Ethernetポートなどを標準で備え、専用ドライバのインストールやファームウェアアップデートも簡単に行えます。

対してタブレットは物理端子が限られており、多くの場合変換アダプターやハブが必須です。さらに、タブレットOS向けのドライバがそもそも提供されないケースもあり、接続はできても機能が制限されたり、認識すらされないことがあります。

こうした拡張性の違いは、特にビジネス用途や複数ディスプレイを活用した高度な作業環境では、ノートパソコンを選ぶ大きな理由となります。

仕事・学業の「前提」がノートパソコンであることが多い

ビジネスや学業の現場では、「ノートパソコンをご用意ください」と指定されることが少なくありません。これはつまり、“パソコン以外では対応できない作業や環境が想定されている”という前提が背景にあります。たとえば、専用イントラネットへの接続、学内システムや業務用システムの利用、高度なセキュリティ設定、特定ソフトのインストールやVBAマクロの実行などは、タブレットではサポートされない場合が多いです。

無理にタブレットで代用しようとすると、画面表示の崩れや操作ミス、ソフト非対応によるトラブルに直面しやすくなります。重要な会議や授業中に思わぬエラーで作業が中断されたり、ファイルの互換性問題で資料が正しく開けないといったリスクもあります。結果として、予定していた業務や学習が予定どおり進まず、時間や労力を大幅にロスする可能性があります。

こうした状況を避けるためにも、仕事や学業で「ノートパソコン推奨」や「ご持参ください」と指定がある場合には、タブレットではなくノートパソコンを選ぶほうが安心です。本末転倒なトラブルを防ぎ、スムーズな作業環境を維持するためにも、この前提を理解しておきましょう。

それでもタブレットが活きるシーンとは?

動画視聴や読書など、コンテンツ消費中心の用途

YouTubeやNetflix、電子書籍などを楽しむ目的であれば、タブレットは非常に快適です。

特に高解像度ディスプレイやステレオスピーカーを搭載したモデルであれば、映像や音質のクオリティが大幅に向上します。手軽に持ち運べて、バッテリーの持ちも良いため、ベッドやソファなど好きな場所で長時間使えます。また、オフライン再生機能や専用リーダーアプリを活用すれば、通信環境が不安定な場所でもスムーズにコンテンツを楽しめます。

出先での軽作業や情報チェック

メール確認やスケジュール管理、クラウドへのアクセスといった軽作業にはタブレットがぴったりです。カフェや移動中でもさっと取り出せて作業できるのが魅力です。

さらに、タブレット対応のオフィスアプリを活用すれば、簡易的な資料編集やプレゼンの下書きも手軽に行えます。タッチ操作で直感的にファイルを閲覧できるうえ、PDFへの注釈追加や画像のトリミングもスムーズです。これにより、荷物を増やさずにどこでも即座に業務をこなせる点が、ノートパソコンとの差別化ポイントとなります。

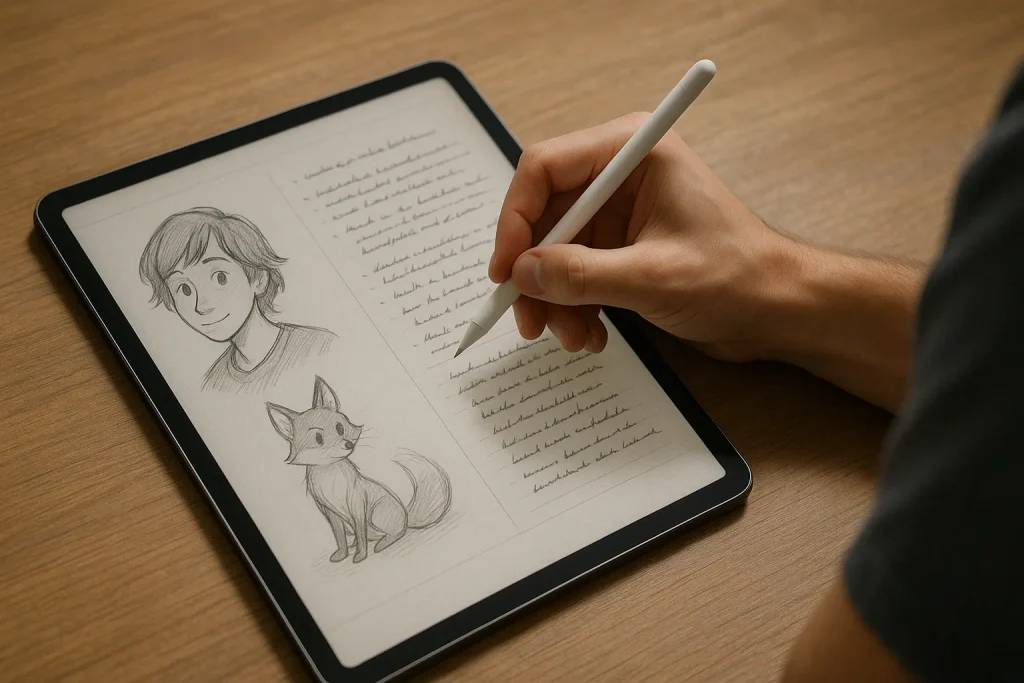

デジタルペンを使ったイラストやノート取り

Apple PencilやS Penなどのデジタルペンを活用すれば、スケッチや手書きメモ、PDFへの書き込みなどがスムーズに行えます。紙のノートのような感覚で使える点が好評です。

また、Apple NotesやSamsung Notes、GoodNotesなどの専用アプリを使えば、レイヤー機能や色分け、拡大縮小機能を駆使した本格的なイラスト制作も可能です。さらに、手書き文字を自動でテキスト化するOCR機能や、クラウド同期によって複数デバイス間でメモをリアルタイムに共有・編集できる利便性も魅力です。

ビジネスシーンでは会議中の議事録作成や資料への注釈入れ、教育現場では板書のデジタル保存や手書き問題集の作成など、用途は多岐にわたります。タブレットならではの直感的な描画体験と、デジタルならではの編集・整理・検索機能が融合し、従来の紙とペンを超えた自由度を実現します。

子どもや高齢者向けのシンプルな使い方

アプリのアイコンが大きく、直感的に操作できるタブレットは、IT機器に不慣れな方にも扱いやすいです。さらに、設定画面やメニュー構成がシンプルに設計されているため、操作手順が少なく、迷うことがほとんどありません。

学習アプリや動画視聴、テレビ電話だけでなく、簡単なゲームや写真閲覧、健康管理アプリなども直感的に使えて好評です。また、文字表示の拡大機能や音声読み上げ機能を活用すれば、視力の弱い高齢者や子どもにも優しい設計になります。キッズモードやシニア向けモードを搭載したモデルであれば、アクセス制限や使用時間の管理も簡単に行え、家族での使い分けや学習サポートツールとしても活躍します。

すでにパソコンがあり、2台目用途として

自宅にパソコンがある方が、外出先での閲覧や軽作業用としてタブレットを併用するケースも増えています。

特にメールのチェックやWebブラウジング、軽いドキュメント閲覧などは、タブレットならさっと取り出してすぐに作業を始められるのが魅力です。

また、モバイルWi-Fiやテザリングとの相性も良く、外出先でも安定した通信環境を確保できます。バッテリー持ちが長いモデルを選べば、充電切れの心配も軽減されます。さらに、クラウド同期機能を活用すれば、自宅のパソコンと同じファイルにアクセスでき、作業の連続性を保てます。あくまで“補助的な端末”としてなら、荷物を増やさずに利便性を高め、日常のワークフローをより柔軟にサポートしてくれるでしょう。

タブレットとノートパソコン、目的別に最適モデルをチェック

作業もこなせる!おすすめの本格タブレット

モバイルワークやクリエイティブ作業にも十分対応できる高い処理能力と多彩な機能を備えた本格タブレットをご紹介します。外出先でも快適に作業したい方にぴったりのシリーズです。

Apple iPad Pro シリーズ

iPad ProはMシリーズのチップ搭載で優れた処理性能を誇ります。グラフィックや動画編集、3Dレンダリングなど重い作業でもスムーズに動作し、クリエイティブワークに最適化されています。

Apple Pencilに対応しているため、精密な手書き入力やイラスト制作も快適です。

Magic KeyboardやSmart Keyboard Folioを装着すれば、フルサイズキーボードとトラックパッドでノートパソコンのような入力体験を実現します。

Touch IDによる生体認証も可能で、セキュリティ面も安心。iPadOSのマルチタスク機能(Split ViewやSlide Over)を活用すれば、同時に複数のアプリを使い分けられ、効率的な作業環境が構築できます。

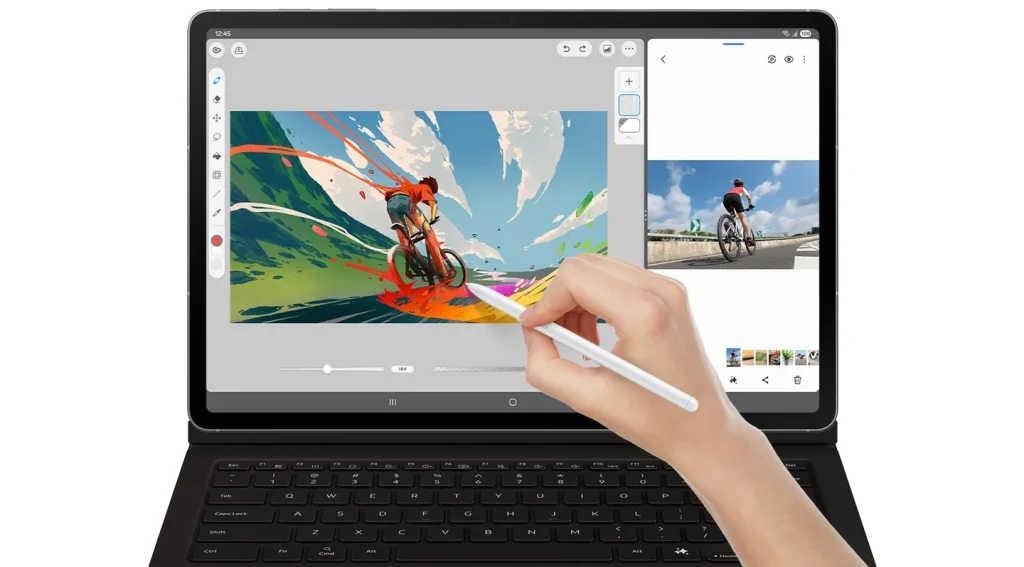

Samsung Galaxy Tab S シリーズ

Galaxy Tab S シリーズはAndroid OS上でS Penによる手書き入力やマルチウィンドウが快適です。大型ディスプレイで複数のアプリを同時に表示できるため、ドキュメントとメール、ブラウザを切り替える手間が減ります。

また、Samsung DeXモードを利用すればデスクトップ風の画面表示に切り替えられ、マウスやキーボードも接続可能です。高解像度有機ELディスプレイは写真や動画の色再現性が高く、長時間の使用でも目が疲れにくいです。

バッテリー持ちが良好で、ワイヤレス充電対応モデルもあり、外出先での持続利用にも優れています。エンターテインメントから業務アプリまで幅広い用途でスムーズにこなせる点が魅力です。

タブレット・ノートパソコンにもなる!柔軟な2in1タイプ

タブレットの気軽さとノートパソコンの機能性を両立させた2in1モデルは、シーンに応じて形態を使い分けられるのが魅力です。仕事や学習、エンタメまで幅広い用途で活躍するシリーズを厳選しました。

Microsoft Surface Pro シリーズ

MicrosoftのSurface Pro シリーズWindows OSを搭載することで、OfficeスイートやAdobe Creative Cloudなどデスクトップアプリケーションとの互換性が非常に高いのが魅力です。

タイプカバーと調節可能なキックスタンドを装着すれば、ノートPC形態へ瞬時に切り替え可能で、タイピング作業やプレゼンテーションもスムーズに行えます。

Surface Penに対応しており、筆圧感知付きのペン入力で手書きノートやイラスト制作、PDFへの注釈を精緻に行うことができます。PixelSenseディスプレイは高精細かつ広色域を実現し、色再現性に優れているため、写真・動画の編集やデザインワークにも適しています。

USB-CとSurface Connectポートを備えており、Surface Dockや外部ディスプレイへの接続も容易です。

バッテリー持ちは最大約15時間と長く、外出先での連続使用時も安心です。Windows Helloによる顔認証機能で、電源を入れると同時に素早くログインできるため、セキュリティと利便性を両立します。軽量ボディとマグネティック接続のアクセサリ群により、ビジネスからクリエイティブ、学習環境まで幅広い用途で活躍します。

ASUS ProArt シリーズ

ProArt シリーズはクリエイティブ作業向けに設計された2in1モデルです。高解像度ディスプレイとタッチペン対応で、イラストや設計作業に適しています。

広色域対応の100% Adobe RGBディスプレイやDelta-E<2のカラー精度を備え、写真・動画編集にも最適です。第12世代Intel Core i7プロセッサやNVIDIA GeForceグラフィックスを搭載し、大きなファイルもスムーズに処理できます。360度ヒンジ構造により、タブレットモードやスタンドモードなど多彩な使い方が可能です。

Thunderbolt 4ポートやUSB-C、microSDカードリーダーも装備され、拡張性にも優れています。長時間バッテリー持続に加え、冷却性能も向上させるデュアルファン設計で、クリエイティブワークの集中にも適しています。

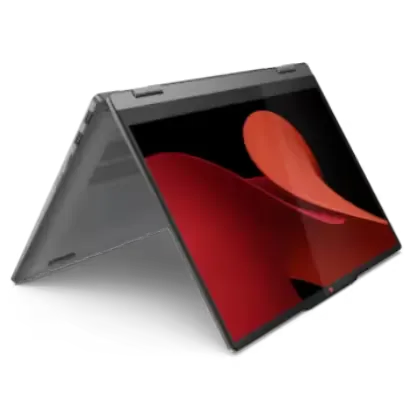

Lenovo IdeaPad 2-in-1 シリーズ

IdeaPad 2-in-1 シリーズは360度ヒンジを備えたコストパフォーマンス重視の製品です。画面を360度回転させてタブレットモードやテントモード、スタンドモードなど多彩に切り替えられ、作業スタイルに合わせてフレキシブルに活用できます。

最新世代のIntelまたはAMDプロセッサを搭載し、日常的なオフィス作業や動画再生はもちろん、軽い画像編集やウェブ会議もストレスなくこなせます。バッテリー持ちはモデルによって異なりますが、最大約10時間の連続使用が可能な製品もあり、外出先での長時間作業にも安心です。

オプションのキーボードカバーやスタイラスペンを装着すれば、入力の幅が広がり、ノートPCライクな操作感とタブレットの直感的タッチ操作の両方を体験できます。また、USB-CやUSB-Aポート、microSDカードスロットを備えており、周辺機器や外部ストレージへの接続もシンプルです。軽量かつ薄型のボディで携帯性に優れ、ビジネスシーンや在宅ワーク、学業用途まで幅広くカバーする汎用性の高いシリーズです。

ビジネスや学業に最適なノートパソコン

安定した動作環境と拡張性、長時間バッテリーを備え、ビジネスや学業で求められる性能を余裕でクリアするノートパソコンシリーズをご紹介します。

Dell XPS シリーズ

DellのXPS シリーズは薄型ベゼルの高品質ディスプレイと堅牢なユニボディ設計が特徴です。13~15インチのInfinityEdgeディスプレイは狭額縁で画面占有率が高く、視覚的没入感を大幅に向上させます。軽量かつ高剛性のアルミシャーシは持ち運びにも強く、外出先や出張先での使用でも安心して利用できます。

Dell PremierColorテクノロジーにより広色域再現性を実現し、写真編集や動画視聴などの色精度を要求される作業にも対応可能です。バッテリー持ちはフルHDモデルで最大約12時間、4Kディスプレイ搭載モデルでも約8時間の連続駆動が可能で、長時間のビジネスシーンでも安心です。

Thunderbolt 4やUSB-Cポートを複数装備し、高速データ転送や外部モニター接続がスムーズです。バックライト付きキーボードは快適なタイピングをサポートし、細かな操作も難なくこなせます。

Apple MacBook Air シリーズ

AppleのMacBook Air シリーズは静音性と長時間バッテリー持ちを両立するMシリーズチップ搭載モデルです。ファンレス設計により動作音がほとんど気にならず、オフィスや図書館など静音が求められる環境でも安心して使用できます。

バッテリー性能が向上しており、Web閲覧や動画再生などの軽作業で最大18時間の連続駆動を実現します。薄型・軽量設計のボディは携帯性に優れ、バッグに入れても重さを感じにくいため、外出先でもストレスなく持ち運べます。

Thunderbolt 4やUSB-Cポートを2基搭載し、高速データ転送や外部ディスプレイ接続など幅広い拡張性を提供します。Retinaディスプレイは高解像度かつ広色域で、ビジネス文書の精細な文字表示から写真編集まで幅広い用途に対応。Touch IDによる生体認証やiCloudなどのAppleエコシステムを活用し、セキュリティと利便性を高めています。

HP Pavilion Aero シリーズ(現:OmniBook 7)

HPのPavilion Aero シリーズ(現:OmniBook 7)は軽量化に優れる13インチクラスのボディにAMD Ryzen 7000シリーズプロセッサを搭載し、高い性能と省電力を両立しています。

重量は約1kg台前半と携帯性も抜群で、外出先での持ち運びがストレスフリーです。さらに、高解像度IPSディスプレイや長時間バッテリー(最大約10~12時間駆動)を備え、学業用の資料閲覧からビジネスのオンライン会議、プレゼン資料作成まで幅広く活用できます。

Thunderbolt 4ポートやUSB-Aポートを装備し、高速データ転送や外部ディスプレイ接続もスムーズです。手頃な価格帯ながらアルミニウム合金シャーシを採用し、堅牢性とエレガントなデザインを両立。バックライト付きキーボードは快適なタイピングをサポートし、耐久性と操作性に優れた一台です。

まとめ:タブレットはパソコン代わりになる?

- PC前提のWebサービスはタブレットだと表示や操作が煩雑になる

- パソコン専用ソフトはタブレットOSで動かず業務に支障が出る

- ノートパソコンはマルチタスクやウィンドウ管理で圧倒的に効率が良い

- 物理キーボード+マウスでタイピング・細かな操作が快適

- USBや外部ディスプレイ接続など拡張性もノートパソコンの強み

- タブレットは補助的利用やコンテンツ消費、専用アプリに最適

- 用途別おすすめモデルを参考に、自分に合った1台を選ぼう